Pourquoi je ne mets plus de note aux livres que je lis (ni aux séries et aux films, ni pour quoi que ce soit d’ailleurs)

Comme je le dis souvent, aimer écrire, c’est d’abord aimer lire. Je ne fais pas exception à cette règle-ci. Si je pouvais, je lirais plus encore que je ne puis le faire actuellement. Je rêve de retrouver le temps où je pouvais passer des journées entières plongé dans les pages d’un bon roman, ou des nuits, d’ailleurs…

Cependant, avec les années, l’expérience, l’âge, mais aussi avec la profusion de livres publiés chaque année, je crois que nous sommes tous confrontés à un paradoxe fondamental : il y a de plus en plus de bouquins à lire, mais sans doute devenons-nous plus difficiles (en tous les cas je deviens plus difficile). Car il y a de moins en moins d’ouvrages qui me transportent vraiment, ou simplement qui me font vraiment envie, et comme j’ai moins de temps pour lire, je suis parfois paralysé…

Comment choisir ?

On peut, comme moi, s’en tenir à son intuition. C’est parfois un bon indicateur. Pas toujours.

On peut, comme avant, choisir de faire confiance à une maison d’édition (par exemple, je suis assez fan des productions des Moutons électriques, ou de l’Atalante, comme de certains auteurs chez Bragelonne). Mais ça ne suffit pas non plus, car si l’on refuse de sortir des sentiers battus, on ne découvrira pas des auteurs qui ont fait un autre choix que ce circuit-là, comme l’ami Olivier Saraja.

Alors nous avons trouvé, poussés en cela par les grands acteurs de la distribution, mais aussi par une tendance de fond de la société, divers moyens pour nous aider à choisir, puisque ni la couverture ni la quatrième de couverture ne sont plus suffisantes pour nous guider vraiment, et parce que nous nous sommes éloignés de nos libraires. Ces derniers pourtant pouvaient apprendre à connaître nos goûts et devenir nos initiateurs vers une œuvre, un auteur, un genre. Eux aussi, cependant, sont pris dans le courant de cette lame de fond. L’abondance.

Pour pallier ce manque, nous nous sommes tournés vers des concentrateurs, des diffuseurs présents partout, comme Amazon. Puis vers des influenceurs, des blogueurs, des booktubeuses et des bookstagrammeuses. Enfin vers des réseaux sociaux, comme Goodreads, par exemple.

Ces systèmes ont un commun un postulat de base : la recommandation se fondera sur des avis argumentés et sur une note.

Les avis et critiques se multiplient donc, ce qui est une bonne chose. Encore faut-il qu’ils soient sincères et vraiment structurés. Ce n’est pas toujours le cas sur des sites comme Amazon, car les livres n’échappent pas au biais des avis «ouais c’est nul» ou «trop d’la balle», que nous avons tous croisés dans nos pérégrinations sur le site marchand.

Les notes se multiplient aussi.

Elles servent à construire une note globale à partir des avis des lecteurs/acheteurs sur Amazon, note globale qui entrera dans un algorithme censé cerner vos goûts et vous recommander d’autres œuvres similaires.

Elles servent à guider rapidement le lecteur potentiel sur les critiques construites des booktubeuses et des blogueurs littéraires. Ce sera la même chose, le même rôle, sur Goodreads ou Babelio.

C’est donc souvent une note qui va déterminer le «sex-appeal» du livre que vous convoitez. Et c’est cette note qui va influencer votre décision de l’acheter ou pas, de le lire ou pas.

Où est donc le problème, me demandera-t-on (ou pas) ?

Le problème, pour moi, a à voir avec l’idée de norme qui sous-tend tout notation chiffrée…

Que l’on s’entende bien, je comprends l’intérêt des notes dans le cadre scolaire, pour nous aider à nous situer par rapport à l’acquisition de certains savoirs, de certaines compétences. Je suis un joueur de jeu de rôle, après tout, et la notation des caractéristiques et compétences de mes alter ego de papier ne me pose aucun problème philosophique. Que ce soit sur 5 dans les systèmes du World of Darkness (comme d’ailleurs les notations sur Amazon et consorts), sur 18 comme dans l’ancêtre D&D, ou sur 100 comme dans les jeux construits sur le Basic System de Chaosium, les notes attribuées aux capacités des personnages permettent de les situer dans une norme et de mesurer leurs aptitudes facilement.

J’ai par contre beaucoup de mal, et de plus en plus, à concevoir qu’une œuvre artistique ou culturelle puisse être notée, donc jugée en référence à une norme, fût-elle la norme du plaisir qu’elle procure.

Et j’aimerais m’en expliquer ici.

La notation, la note & l’algorithme

Une note n’est en effet jamais un chiffre isolé.

Si je dis que j’attribue 4 étoiles au dernier livre que j’ai lu, cela aura un sens différent si la note maximale possible est 5 ou 100. Le chiffre que j’attribue, ce nombre d’étoiles, est donc toujours contenu dans une échelle dont le minimum et le maximum sont connus par convention. Il est donc indissociable d’une référence.

Cette référence peut être très personnelle (je peux décider de noter sur 4, sur 5, sur 8, sur 10, sur 20, sur 100, cela ne changera que l’estimation que j’aurai de la valeur attribuée sur l’échelle choisie). Je peux aussi décider que 0 est la note la plus basse, ou bien que l’on pourra noter seulement à partir de 1, ou même que la note peut descendre à -1 ou -10.

Et pourtant, comme cette échelle est une référence, elle va devenir l’aune à laquelle je vais mesurer toutes les œuvres comparables. Tous les livres, toutes les séries par exemple. Et si elle me fournit un cadre reproductible, elle va devenir également une référence pour d’autres. Car lorsque je voudrai partager mon ressenti avec d’autres (comme sur Amazon par exemple), je vais devoir le faire en adoptant une référence. La mienne ou celle de mon interlocuteur. Dans les deux cas, la référence choisie fournit un cadre qu’il sera tentant de reproduire pour pouvoir bien se comprendre.

Je vais donc de fait créer une norme.

Ou m’y conformer si je choisis d’utiliser le système de notation d’Amazon en nombre d’étoiles sur 5, par exemple.

Norme naturelle contre norme culturelle

Depuis les deux articles sur le quantified self en médecine que j’ai commis sur ce blog, vous savez que je fais modérément confiance aux normes dans le domaine de la santé.

Dans celui des œuvres artistiques ou culturelles, je ne fais pas que m’en méfier : je les trouve vérolées dès le départ. Car il existe une grande différence entre les normes issues des systèmes de notation et celles issues de la mesure de la Nature : la possibilité de s’en écarter.

Dans la Nature, comme nous en avons discuté avec le quantified self, la norme est déterminée par la proportion d’individus dont la note se situe sur un nombre donné. La représentation de cette norme sur un graphique va donc être une courbe de Gauss, car un nombre non négligeable d’individus vont s’écarter naturellement de la note moyenne, parfois de façon forte, dans un sens ou dans l’autre. Il sera donc possible de trouver des individus exagérément grands ou exagérément petits par rapport à la norme. Il sera même possible de sortir des valeurs «normales» pour être considéré comme exceptionnel ou pathologique.

Dans un système de notation chiffrée des œuvres artistiques ou culturelles, on ne peut pas sortir des valeurs qui bornent l’échelle. On ne peut pas noter un livre que l’on trouve extraordinaire comme ayant 6 étoiles sur Amazon, ou descendre en flammes celui que l’on trouve vraiment trop mauvais en lui donnant une note de -3 étoiles.

Le défaut inhérent à toute échelle de notation fermée est donc celui-ci : toutes les œuvres sont notées selon un pied d’égalité par rapport à une attente standardisée, un barème en quelque sorte.

C’est ce qui me gêne profondément : les critères de notation.

Car tout cela sous-entend que l’on peut juger d’une œuvre suivant des critères précis, reproductibles, standardisés.

Le mythe de l’objectivité en matière artistique, un mythe totalement antinomique pour moi.

Objectivité de façade, subjectivité inavouée et non assumée

Soyons clairs.

Je suis un esprit scientifique, formé à la compréhension du monde à travers des faits reproductibles, et je pense fermement que c’est la meilleure façon que l’Humanité ait pu trouver pour expliquer le monde et le décrire, car cette vision permet de construire découverte après découverte des fondations solides pour apprendre comment fonctionne l’univers qui nous a fait naître.

Pourtant, si les lois de la Nature sont scientifiques, mathématiques, physiques, il reste à prouver que les «lois artistiques» aient une réelle existence. Malgré la création récente d’Intelligences Artificielles capables de pondre des textes longs (romans par exemple) ou des tableaux, avec un certain succès, il reste une chose que l’on ne maîtrise pas : l’appréciation individuelle des qualités intrinsèques d’une œuvre, par la résonnance unique qu’elle va créer chez la personne qui va la recevoir.

Une œuvre artistique ou culturelle c’est essentiellement un discours sur le monde, une façon de l’interpréter, non plus de façon objective et froide comme une théorie scientifique, mais au contraire en y mettant toute la subjectivité possible de l’auteur ou de l’autrice. Cette interprétation, cette vision unique du monde, est inscrite dans l’œuvre, parfois au corps défendant de son créateur, de par des événements de vie qui vont avoir façonné sa manière de considérer la vie, la mort, l’univers.

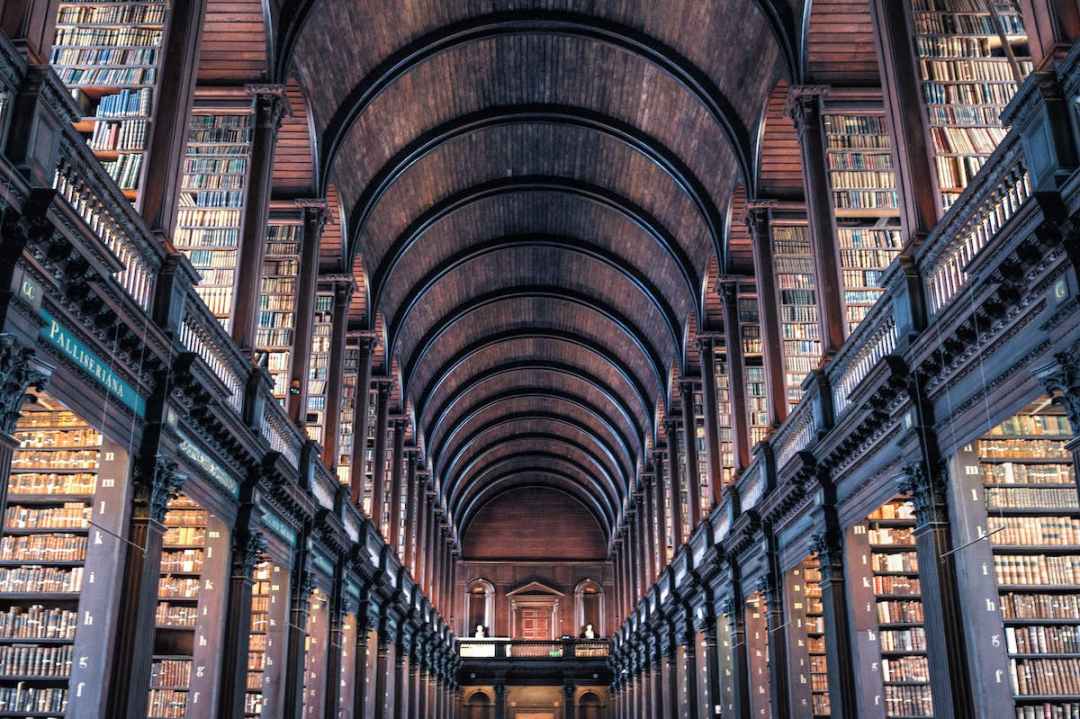

À l’autre bout de la chaîne, le lecteur ou la lectrice va percevoir ce message, et il va entrer en résonnance avec son propre parcours, ses propres attentes, ses propres désirs, craintes, traumatismes, espoirs, forces, faiblesses. Bref, avec toute une galaxie d’étoiles, et non pas seulement 5…

La tentative de noter une œuvre selon des critères bien définis ressemble donc pour moi à vouloir faire entrer un rond dans un carré, ou toute une galaxie dans une pierre précieuse. Même si cela peut vous rappeler le twist final d’un film montrant deux hommes en costume noir dont l’un est Will Smith, je crois qu’on y perd fatalement quelque chose.

Que se passe-t-il donc quand on impose à quelqu’un ou que l’on s’impose à soi-même de noter sur 5 ou sur 100 une œuvre ?

On s’oblige à renoncer à la complexité, à la nuance, à notre propre système de valeurs, pour faire coller notre ressenti, le transposer, dans un système de notation qui nous est plus ou moins étranger.

On va engager une estimation, une approximation, du résultat.

Peut-être que la réalisation du film était superbe, mais que le scénario était faible. Combien ça vaut ? Un 3 sur 5 ? Mais si pour moi un film c’est d’abord un scénario, est-ce que ça ne vaudrait pas plutôt 1 sur 5 ?

L’estimation, l’approximation, va se faire donc avec une réelle subjectivité.

Et l’on arrive au paradoxe ultime.

On construit un système de valeur censé être totalement objectif, à savoir une note chiffrée recoupée statistiquement par des algorithmes robustes que l’on juge représentatifs car dégageant des tendances grâce à la puissance du nombre de réponses.

Mais on le construit à travers une telle variété d’échelles individuelles totalement différentes et parfois opposées les unes aux autres, qu’on le base sur la plus grande des subjectivités.

En gros, on construit la Tour de Babel avec des moellons en guimauve.

Fatalement, l’édifice a quelques défauts…

Le plus grand est de nous faire prendre des vessies pour des lanternes : nous faire croire que l’objectivité est possible en matière artistique.

Je défends la thèse inverse : l’Art est une subjectivité qui rencontre une multitude d’autres subjectivités.

L’Art est pure subjectivité.

Pourquoi ne pas l’assumer ?

La réponse est simple : parce que tout le système de notation ne sert qu’à une chose. Vendre.

Le nerf de la guerre

Là encore, une petite mise au point s’impose.

Je trouve que diffuser une œuvre le plus largement possible est souhaitable, et donc la vendre, même contre rien, aussi – une œuvre gratuite se vend quand même, si, si, il faut convaincre l’autre de la lire ou la regarder, et ce n’est pas si facile même quand c’est gratuit, ou surtout quand c’est gratuit, d’ailleurs.

C’est non seulement souhaitable, mais c’est in fine le but réel de toute œuvre artistique ou culturelle.

Car si l’Art est pure subjectivité, l’Art est aussi pur partage.

Ce que chaque œuvre exprime est fait pour toucher l’autre. Pour que cette vision unique du monde soit vue par d’autres, qui l’adopteront, l’aimeront, la contempleront simplement, ou la rejetteront.

Et si l’artiste peut vivre décemment grâce à ce qu’il ou elle produit, c’est encore mieux. C’est la reconnaissance par la société de son travail, de son métier. Car créer est aussi un métier pour beaucoup. Un vrai métier.

Et comme tous les métiers, il doit permettre à celui qui l’exerce de vivre dignement.

Donc vendre son œuvre est un objectif noble.

C’est la manière dont la notation systématique et l’utilisation extensive des algorithmes ont transformé les moyens d’atteindre cet objectif qui me gêne.

Le système dont j’ai démontré plus haut l’incohérence (faire croire à une évaluation objective d’une œuvre sur des critères purement subjectifs par essence) n’a comme finalité que de vendre en essayant d’attirer le lecteur (ou le spectateur) par un biais que je rapprocherais volontiers du biais cognitif connu sous le nom d’effet de mode, ou du biais d’influence sociale. Il voudrait que plus la note est élevée, plus le nombre de personnes qui sont censées avoir donné une bonne note est élevé, et plus l’on va avoir tendance à penser que le livre (ou le produit) va nous convenir.

Alors qu’il n’en est rien.

La note est là pour nous influencer, puisque c’est ce que nous lui avions demandé.

Mais elle le fait avec de mauvais arguments.

Elle nous influence en nous trompant sur ce qu’elle représente.

Pour une autre façon de mettre une œuvre en avant : la diversité des points de vue

La note est donc, je crois, une mauvaise façon d’apprécier un livre, une série, un film, toute autre œuvre artistique ou culturelle. J’oserais même dire que la note est une mauvaise façon d’apprécier aussi les services ou les gens, mais tel n’est pas le propos ici, et je me limiterai pour cet article à conclure sur le sujet artistique seul.

Et cependant, nous en revenons au dilemme présenté en introduction : comment s’y retrouver parmi tous les titres existants et à venir, comment choisir notre prochain bouquin ?

J’ai bien une proposition à faire, qui n’est pas actuellement mise en œuvre, et qui pourtant aurait la possibilité de l’être.

Et je vais vous surprendre ou vous choquer après tout le discours qui précède : elle dépend de la puissance des algorithmes.

Mais bien sûr, ces algorithmes ne seraient pas basés sur une note attribuée subjectivement par les lecteurs ou les lectrices.

Si l’on revient au but recherché, c’est plus simple à comprendre.

Ce que je demande est de trouver des livres susceptibles de me plaire, avec une certaine incertitude également. Car parfois, un livre peut me toucher alors qu’au départ ce n’était pas gagné.

Je cherche des recommandations.

Celles que font pour moi Amazon, ou même l’algorithme de Goodreads ne me conviennent pas, car elles sont basées en partie sur les notes obtenues par les œuvres qui potentiellement pourraient entrer dans mes genres littéraires de prédilection.

Comment alors se passer des notes pour concevoir des recommandations de lecture plus justes ?

Se servir des avis structurés des lecteurs, des blogueurs, des booktubeuses, des bookstagrammeuses.

Chaque critique structurée n’est autre qu’un texte, que des algorithmes pourraient explorer, pour en extraire des adjectifs récurrents censés décrire une œuvre à travers les avis qu’elle recueille sur différents supports.

- Par exemple, l’algorithme va chercher sur internet tous les avis construits sur Le Choix des Anges (il ne va pas en trouver beaucoup, c’est vrai). Il va en extraire une liste d’adjectifs avec un indice de récurrence pour chacun. Puis il va construire un profil évolutif du livre suivant les avis recueillis.

- Lorsque je vais avoir lu un livre, j’indique simplement à l’algorithme si le livre a répondu à mes attentes ou pas. Dans les deux cas, je peux rédiger un avis structuré et écrit, qui viendra enrichir l’algorithme.

- Et en se basant sur le profil du livre que je viens de terminer, il peut comparer avec sa base de données, et sortir une liste d’œuvres qui contiennent des adjectifs similaires.

- Au fil de mes lectures, l’algorithme va apprendre ce qui a le plus de chance de me plaire et va donc affiner ses suggestions et recommandations.

Mais pour introduire un peu de variété et me permettre de découvrir quelques pépites qui lui échapperaient (au cas aussi où mes goûts changent), l’algorithme pourrait faire une pondération en fonction d’un indice que je fixerais dans mes préférences. Un indice baptisé «surprends-moi» noté, lui, par contre, de 1 à 10. Ce serait la variabilité que l’algorithme pourrait s’autoriser afin de faire des recommandations hors champ de mes goûts stricts.

On peut aussi garder une certaine couche de recommandations sociales (car les meilleurs influenceurs, ce sont souvent les vrais amis qui ont les mêmes goûts que nous) comme on peut déjà le faire avec Goodreads.

Des recommandations idéales

Bref, mon système idéal serait basé sur trois listes de recommandations.

- Une liste algorithmique pure extraite des lectures qui m’ont touchées et construite d’après l’analyse des adjectifs utilisés par d’autres lecteurs pour chroniquer ou critiquer le livre.

- Une liste de recommandations «surprises» basée sur une variabilité suivant des critères que je fixerais librement (genre littéraire, longueur du texte, sujets, etc.).

- Une liste de recommandations sociales issues des chroniques de lecteurs que je suivrais (booktubeuses, blogueuses littéraires, contacts sur Goodreads).

Tout ceci n’existe pas encore, hélas.

Mais si certains d’entre vous s’y connaissent en algorithmique, en exploitation des big datas et en programmation, je suis disponible pour créer une startup… 😉

Ma ligne de conduite : comment je fais pour vivre sans donner de note

En attendant ce système (qui aura certainement des défauts lui aussi), j’ai donc résolu de ne plus noter de façon chiffrée les livres que je lis, les séries ou les films que je vois.

Je ne désire pas entretenir l’habitude que nous avons tous prise de noter tout et n’importe quoi à tout bout de champ. Je ne donne donc plus aucune note.

Et si j’ai un avis tranché, je l’écris en bon français, et j’en fais profiter l’auteur ou l’autrice d’abord, et mes camarades ensuite.

Car de mon point de vue, les algorithmes actuellement en place n’ont aucune valeur, et je ne désire pas cautionner leur fonctionnement en entrant dans le moule. Je suis conscient de fausser ainsi les choses, de façon marginale car je ne suis pas un grand influenceur, mais peut-être suffisamment pour que d’autres suivent mon exemple, ou peut-être – qui sait ? – pour que d’autres systèmes de recommandation soient créés.

La réalisation de livre (problématique de « l’autoédition »)

Reste un problème majeur dans cette posture que j’ai décidé d’adopter : ne plus noter les livres dits autoédités, c’est faire perdre de la visibilité à mes camarades qui ne disposent que du système de notation d’Amazon pour se faire connaître et toucher leur lectorat.

Nombreux sont en effet mes pairs à dépendre du système de notation pour être mis en avant par la plateforme et être proposés dans les recommandations faites à des lecteurs qui ne les connaissaient pas auparavant.

Ne plus noter, c’est leur faire perdre des chances.

Que faire alors, si je ne veux pas cautionner le système tout en essayant d’aider ces auteurs et autrices à trouver leur public ?

Mettre systématiquement la note maximale.

Là encore, je sors du cadre de référence, sciemment, en faussant la note globale en faveur de l’auteur, et en montrant que le système est basé sur une incohérence. Et je donne un coup de pouce à celui ou celle qui s’est démené pour écrire son bouquin. Il se peut même que ma note maximale ne soit pas en accord avec ce que j’ai pensé du livre. Qu’à cela ne tienne : je rédige un avis qui éclairera ma critique, mais je laisse le nombre d’étoiles maximal, la note maximale, pour que le livre gagne en visibilité.

Ainsi, je ne pénalise pas les réalisateurs et réalisatrices de livres.

La Société des Lectures Analogiques

Si vous trouvez une certaine résonnance entre vos propres valeurs et ce que je viens d’exposer, alors vous êtes prêts à entrer dans la Société des Lectures Analogiques, qui défend la liberté d’apprécier un monde qui parle avant tout en mots, et non en chiffres.

Les inscriptions sont ouvertes sous les commentaires !

Bientôt, nous serons le monde.

Bientôt…

J’espère…

Vous êtes là ?

Ouh ouh ?

Il y a quelqu’un ?…