Tolkien, l’exposition à la BnF

Comme certaines et certains d’entre vous le savent, j’ai eu la chance de me trouver à Paris durant ce mois de novembre à l’occasion d’une formation, au moment où la Bibliothèque nationale de France présentait une très belle exposition sur Tolkien. Le professeur d’Oxford a eu une grande influence sur moi, comme sur d’innombrables autres personnes dans le domaine de l’imaginaire, en littérature, mais également dans les arts visuels. J’ai même ouvert ce blog avec un article défendant la thèse selon laquelle il était un véritable écrivain, et pas seulement un philologue génial ou un créateur de mondes imaginaires.

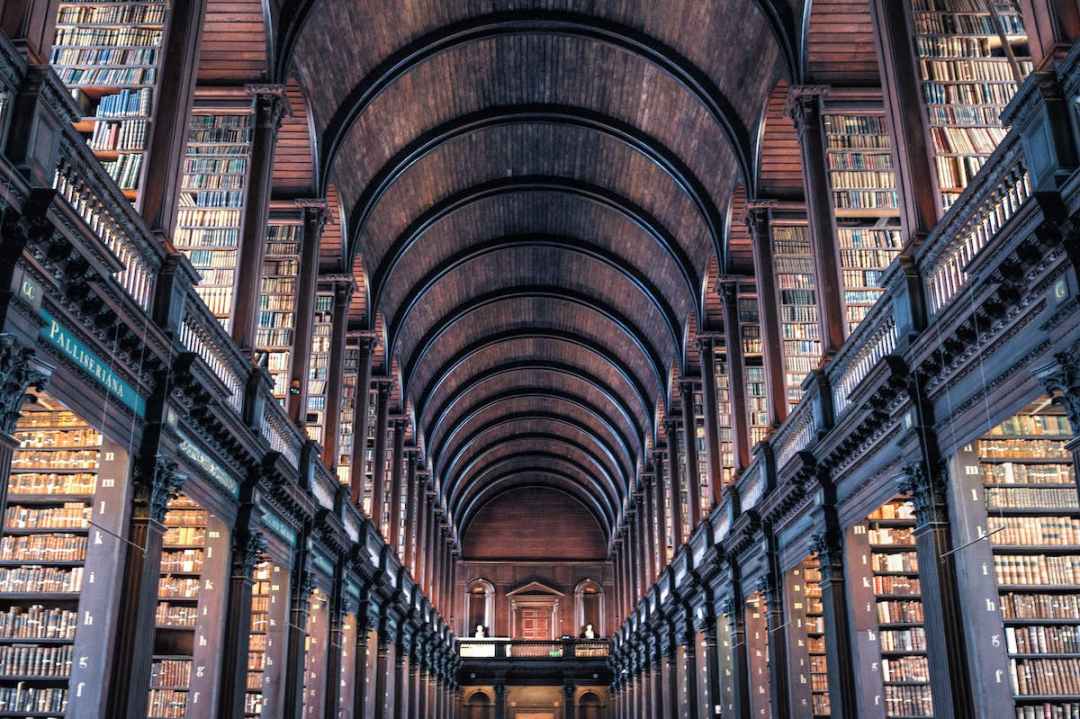

J’ai donc profité de mon passage dans la Ville Lumière pour plonger dans la vie et l’œuvre de Tolkien à travers ce rassemblement inédit en France de documents originaux, d’œuvres de sa main comme celles d’autres, contemporains ou non, qui entraient en écho avec ses propres créations.

En voici mes impressions personnelles, un peu décousues, certes, mais sincères.

L’écriture de Tolkien

La première chose qui m’a marquée a été de voir les pages manuscrites de la main même de Tolkien.

On peut admirer dans l’exposition plusieurs feuillets de son œuvre, à différents stades de la maturation de ses écrits. Des brouillons, des premiers jets, des notes. Et de nombreuses pages de ses versions définitives.

J’ai d’abord physiquement été étonné de sa façon de former les lettres. Il avait une écriture calligraphiée, extrêmement soignée, en très petites lettres, presque micrographiques, y compris dans ses brouillons. L’impression d’être face à un manuscrit médiéval m’a saisi tout au long de la visite, renforcée par la présence de plusieurs ouvrages anciens, notamment de lourds tomes enluminés qui étaient là pour illustrer la proximité des thèmes de son œuvre avec les écrits des légendes arthuriennes ou anglo-saxonnes tardives.

Puis, mais c’est uniquement en fonction de ce qui était présenté, forcément une sélection très partielle, j’ai été frappé par le peu de ratures au regard des manuscrits d’autres écrivains des temps préinformatiques. Donc soit il avait déjà des idées très claires de ce qu’il voulait écrire et de la façon dont il voulait l’écrire, soit nous n’avons pas pu avoir accès dans cette exposition aux premiers stades de son travail, malgré la quantité de notes présentes dans les marges.

On peut également voir des versions abouties sur le plan formel, mais comportant des changements de noms de personnages. Par exemple, dans Bilbo, une version où Gandalf a un autre nom et où le personnage de Thorin Oakenshield porte au départ le nom de Gandalf. Et dans la marge, Tolkien indique le changement de nom, chacun acquérant le patronyme sous lequel nous le connaissons aujourd’hui.

Un processus créatif qui rappellera sans doute bien des choses à tous les écrivains…

Tout comme les tâtonnements dans l’écriture et la grammaire de ses langues inventées. Sa façon de tracer les lettres elfiques est tout aussi soignée que son écriture de l’anglais. Et une vidéo nous dévoile que même Tolkien faisait des fautes d’orthographe en elfique, ce dont il s’amuse avec une espièglerie juvénile qui rend le vieil homme d’emblée sympathique.

Un réalisateur de livre ?

Surprenante, cette exposition l’est à plus d’un titre, car je ne savais pas que Tolkien était aussi illustrateur, dessinateur, peintre. Plusieurs de ses croquis, de ses toiles, sont présentées, et notamment les premières couvertures de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qu’il a lui-même composées et réalisées, avec un certain art de la typographie comme de l’organisation des éléments sur la page. C’est d’ailleurs une de ces couvertures, celle de La Communauté de l’Anneau, qui sert de visuel à l’affiche de l’exposition.

Plusieurs illustrations également, lors des premières éditions, sont signées de sa main. Et il ne se débrouillait pas si mal.

Une démarche qui détone dans l’idée que l’on se fait d’un écrivain de l’époque, uniquement centré sur son texte.

J’ai reconnu celle d’un réalisateur de livre. Son monde imaginaire ne se limitait pas à des histoires et des langues, mais débordait sur le terrain de l’image.

Et aussi sur celui de la géographie.

Il est évident pour tous ceux qui ont découvert Tolkien dans les années 1990 comme moi, que c’est l’un des aspects les plus fascinants dans sa création : la carte de la Terre du Milieu a fait rêver bien des gamins, avant même de lire une traître ligne du Seigneur des Anneaux.

Les cartes que l’on peut admirer dans l’exposition de la BnF sont multiples et d’une précision que je ne m’étais pas imaginée avant. En bon professeur, la rigueur importait tant à Tolkien qu’il mesurait précisément les distances et faisait en sorte que son récit y colle le plus possible.

Il serait bon que certains scénaristes de séries de fantasy récentes retiennent la leçon (oui, septième saison de Game of Thrones, je parle de tes scénaristes à toi !).

Les influences évidentes

Le parcours de l’exposition est essentiellement organisé autour des différents peuples imaginés par Tolkien et de quelques thèmes qui traversent toute son œuvre comme la Nature, la guerre, le Mal, l’héroïsme des petites gens, etc.

On y rencontre bien sûr la materia prima qui a été à l’origine de l’alchimie de son monde : les contes populaires, les nombreuses influences mythiques, depuis la Scandinavie au mythe arthurien, dont on apprend aussi qu’il a écrit une version personnelle plus noire centrée sur Arthur, Lancelot, Guenièvre et Mordred (note pour plus tard : mettre la main sur ce texte, que je suis très curieux de lire, moi dont l’imaginaire est fortement influencé par la Matière de Bretagne).

Ce légendaire Celte transparaît aussi dans ses réflexions sur la souveraineté, un thème aussi central dans l’épopée de la Table Ronde que dans les figures royales de la Terre du Milieu. Mais également sur la place de la femme, qui est le plus souvent une inspiratrice peu présente (Arwen) même si essentielle, à l’exception d’Eowyn, la combattante, lointain écho à Boudicca et aux Valkyries ? Ces échos sont renforcés par la présence d’objets issus de différents peuples de notre propre réalité (armes celtes, scandinaves, livres, joyaux).

On se plonge aussi dans la place que la Nature prend dans l’œuvre du professeur, à travers notamment les arbres et les Ents, ce qui a encore renforcé l’étonnement pour moi de réaliser le nombre d’influences communes à nos deux vies.

Les associations artistiques

L’un des grands mérites de l’exposition tient dans le rapprochement de productions de Tolkien lui-même avec des objets issus d’autres collections. Des objets qui ont parfois un rapport direct avec lui (des œuvres inspirées par son monde) mais parfois qui entrent simplement en résonances avec lui.

D’abord avec des illustrateurs qui lui sont contemporains ou qui furent même des amis pour lui (Arthur Rackham, Dulac, Gustave Doré), ou des peintres, notamment les préraphaélites, dont le mouvement artistique est tant imprégné de médiévalisme (Edward Burne Jones, Dante Gabriel Rossetti).

Toutes ces œuvres, tous ces objets, dont des bijoux art nouveau aux courbes et motifs naturels si proches de l’univers elfique, forment un dialogue harmonieux avec la création de Tolkien et son monde.

Le conteur

Tous ceux qui ont lu Bilbo savent qu’il fut au départ un conte destiné à ses propres enfants, mais cette facette de Tolkien le Conteur allait beaucoup plus loin puisqu’il leur envoyait chaque année des lettres écrites de la main du Père Noël, avec la complicité de son facteur. Toute une partie est réservée à cet aspect-là, cette passion des histoires dans laquelle beaucoup d’écrivains vont se reconnaître.

J’ai aussi trouvé très émouvant de pouvoir entendre sa voix. D’abord quand il parle de ce qu’il a écrit, mais aussi et surtout quand il fait la lecture de certains passages de ces œuvres, avec l’emphase d’un scalde. On peut ainsi entendre sa lecture en anglais du chapitre de la chevauchée des Rohirrim lors de la bataille des champs du Pelenor, ou le poème de l’Anneau Unique, en anglais et en parler noir du Mordor.

L’exposition

Vous avez compris, je vous encourage, si vous aimez l’univers créé par Tolkien, à faire le détour par cette exposition unique et certainement exceptionnelle.

Vous pouvez le faire jusqu’au 16 février 2020, à la Bibliothèque nationale de France.